红网时刻新闻记者 唐洁琼 湘西龙山报道

五月的惹巴拉古寨,青瓦木楼间挂满了色彩斑斓的土家织锦,咚咚喹的乐声顺着酉水河飘向远方。

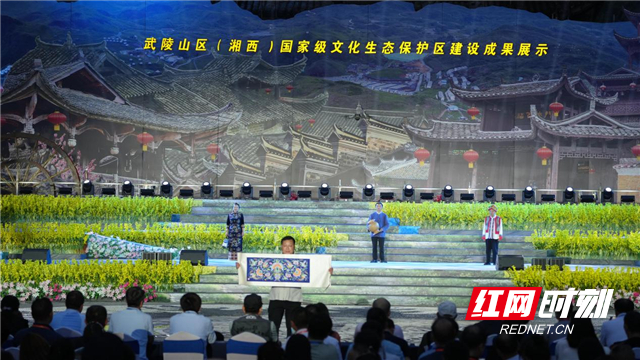

5月17日,在武陵山区(湘西)国家级文化生态保护区建设成果展示活动现场,湘西州龙山县用一场原汁原味的“舍巴日”庆典,向来自中部六省的文化生态保护(实验)区非遗保护工作者、专家展现着土家族苗族文化的鲜活生命力。

武陵山区(湘西)国家级文化生态保护区建设成果展示大型土家摆手舞《舍巴舍巴》。

作为武陵山区(湘西)土家族苗族文化生态保护区的组成区,龙山在实践中探索出一条“保护为基、传承为要、创新为翼”的特色路径,其经验在与徽州、河洛等文化生态保护区的交流碰撞中,折射出非遗保护的多元可能。

守护根脉:非遗资源的立体化保护

龙山县是全国文化先进县,拥有国家级非遗项目7项、省级17项、州级64项、县级126项,非遗代表性传承人239人,获评“中国土家织锦之乡”“土家族摆手舞之乡”等40余个国字号品牌。近年来,龙山县通过“抢救性记录、标准化传承、数字化保存”三位一体模式,系统性保护非遗资源。

国家级非物质文化遗产代表性项目土家族咚咚喹表演。

龙山县完成对省级非遗项目“湘西土陶制作技艺” 的专项保护,深入新隆街道、太平山、桶车乡等地开展田野调查,实现濒危项目的抢救性记录。与此同时,创新性制定中国首个土家族非遗乐器湖南省地方标准《土家族非遗乐器咚咚喹通用技术要求》,探索非遗传承标准化,为非遗原真性保护提供技术规范。

国家级非遗项目“土家族梯玛歌”表演。

为了系统性保护非遗资源,龙山县采集了6万余字文字资料、800余张图片、1440分钟视频,为国家级非遗项目“土家族梯玛歌”建立多媒体数据库,较为系统全面地对梯玛歌项目以文字、图片、视频等形式进行补充性录入;还编撰《龙山县土家族非物质文化遗产普及读本》,系统收录土家族打溜子、摆手舞、毛古斯舞等特色项目,涵盖文字概述、代表作品、传承人辑录及活动图集,把龙山非遗的基础知识编印成册,以科学规范的读本进行推广普及,让青少年学生近距离接触和感受非遗的独特魅力,让非遗资源“活”起来。

破圈共生:非遗活化的多维实践

龙山县持续推动非遗从“静态保护”到“活态传承”,通过培训、展演等方式激发内生动力,形成“节庆+展演+文旅”的传播矩阵,持续扩大非物质文化遗产的影响力。

土家织锦陈列馆内,织女们正在工作。

今年来,龙山县非遗中心举办了土家织锦技艺培训班、土家族摆手舞培训班等10期培训活动,培育了一大批优秀的民间文化传承人,同时还举办了3期非遗中心及非遗代表性传承人培训班,提高传承人的传承能力和业务水平。

武陵山区(湘西)国家级文化生态保护区建设成果展示现场。

为了扩大非遗项目的知名度,龙山县组织非遗项目和代表性传承人参加各级非遗宣传展示活动30余次,扩大龙山县非遗项目在全省乃至全国的影响力;利用每年的文化遗产日、两个传统节庆(舍巴日和三棒鼓群英会)、民间文艺汇演等活动,组织非物质文化遗产项目进行展演、展示及展板宣传,让更多的普通大众对文化遗产有了更完整的了解,让非物质文化遗产深入人心。龙山县还开展了非遗进景区、进学校、进传统村落等系列活动,完成“非遗+旅游”重点工作,为文旅融合发展开创了新路子。

为了扩大非遗项目的知名度,龙山县组织非遗项目和代表性传承人参加各级非遗宣传展示活动30余次,扩大龙山县非遗项目在全省乃至全国的影响力;利用每年的文化遗产日、两个传统节庆(舍巴日和三棒鼓群英会)、民间文艺汇演等活动,组织非物质文化遗产项目进行展演、展示及展板宣传,让更多的普通大众对文化遗产有了更完整的了解,让非物质文化遗产深入人心。龙山县还开展了非遗进景区、进学校、进传统村落等系列活动,完成“非遗 + 旅游”重点工作,为文旅融合发展开创了新路子。

点绿成金:非遗赋能的乡村新经济

今年来,龙山县将非遗保护与文旅发展、乡村振兴紧密结合,探索“非遗+旅游”“非遗+产业”路径。

武陵山区(湘西)国家级文化生态保护区建设成果展示暨龙山县第十届舍巴日现场。

只有打造品牌,才能实现破圈。龙山县一直重视打造“非遗”品牌,加强非遗阵地建设,突出保护特色。比如,里耶古城景区申报为州级非遗街区示范点,里耶古城景区、惹巴拉景区作为“魅力湘西沉浸式非遗体验游”入选2022年全国非遗特色旅游线路等;2023年龙山县“叶氏”土家织锦成功入选“中华老字号”品牌,这是湘西州首个非遗“中华老字号”品牌,今年叶氏织锦非遗工坊获评国家级非遗工坊典型案例。

目前为止,龙山县共建立23个非遗传习所,1个国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地,5个州级非物质文化遗产生产性保护基地;2个省级非遗工坊示范点;1个省级非遗村镇示范点;6个湘西州非物质文化遗产进校园示范学校。

武陵山区(湘西)国家级文化生态保护区建设成果展示现场。

不仅如此,龙山县还一直探索“非遗+产业”路径,赋能乡村振兴。通过省级非遗工坊示范点开展技能培训,组织贫困户及待业者学习土家织锦技艺,实现“家门口就业”。围绕土家医(封刀接骨术)研制的“瘀散合剂”等4种土家方药获国家药监局备案,纳入湖南省医保目录,推动传统医药类非遗的现代转化。以土家族织锦技艺、湘西土陶技艺、龙山大头菜制作技艺、洗车河霉豆腐制作技艺、苗市腊肉制作技艺为代表的非遗生产性保护项目成立公司,为解决建档立卡户在家门口就业提供了便利。不仅如此,还在景区增设非遗展演区,开发非遗文创产品,推动非遗从“保护”向“价值转化”升级。

共生共荣:文化生态的融合新范式

从守护到破圈,从传承到创新,龙山县在非遗保护与文旅融合的探索中,实现了传统与现代的双向奔赴。作为武陵山区文化生态保护区的“湘西样本”,龙山实践有力印证了“文化生态保护不是‘博物馆式’的封存,而是让传统在现代生活中找到‘新土壤’”。

武陵山区(湘西)国家级文化生态保护区建设成果展示现场。

通过非遗与生态、产业、科技的深度融合,龙山县不仅激活了文化遗产的时代价值,更以“文化+”模式构建起人与自然和谐共生的可持续发展路径,为全国文化生态保护区建设提供了可借鉴、可推广的创新范式。

未来,龙山县将探索推动非遗与旅游、文创、乡村振兴的深度创新融合,积极探寻文旅与生态融合发展新路径,让文化遗产真正活起来。龙山县,不仅是非遗传承的“基因库”,更将成为践行“绿水青山就是金山银山”理念的示范地,为新时代文化强国建设注入强劲动能,为促进区域协调发展、实现共同富裕贡献“湘西智慧”。

来源:红网

作者:唐洁琼

编辑:陈左忆

本文为经济频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接:https://economy.rednet.cn/content/646949/53/14969410.html

时刻新闻

时刻新闻