红网时刻新闻8月29日讯(记者 龙真 陈左忆 涂扬)2025年8月28日,由湖南文艺出版社、湖南省新华书店主办,内蒙古新华发行集团承办,“世俗生活,有情人间——王跃文读者签售会”在内蒙古国际会展中心举行。作家王跃文向读者分享了自己的文学创作历程,以及对于他对于文学的思考。

王跃文现身2025北疆书展,与读者分享自己的文学思考。

下午两点,距离签售会开始还有一个小时,不少读者手捧《家山》《大清相国》等作品静候开场,眼中满是期待。王跃文一入场,便引来阵阵掌声,这场跨越地域的文学相遇,顷刻间点燃了塞北秋日的阅读热情。王跃文说到,“自己非常热爱这片土地,喜爱这里广袤的草原,奔腾的骏马,飞翔的雄鹰,漫山遍野的羊群,特别是生活在这片土地上的各民族人民。”

谈创作:因为热爱,描摹真实的人生世相

从事文学创作三十余年,为什么坚持写作,他坦言,这是出于对脚下这片土地、对这片土地上的人民以及中国文学优秀美学传统的热爱。正是这份热爱,让他始终以关怀与善意的笔触,描摹真实的人生世相。对于自己笔下的人物,不论是“明亮的或是灰暗的”,他想做的都只是“究其所源,揭示生活真相”。

王跃文现场分享。

“我既想写出生活原本的样子,又想写出生活应有的样子,竭力追求生活真实、理想真实与艺术真实的完美结合。”从《国画》《大清相国》到《家山》,王跃文的小说塑造了丰富的人物形象,既有《国画》《梅次故事》《苍黄》《朝夕之间》这类小说里穿透现实中复杂与晦暗一面的众生相,也有《大清相国》中堪称知识分子理想人格典范的一代相国,以及《家山》中平凡却有着我们民族传统中一切良善品格的沙湾百姓。

王跃文长篇小说的明暗色调看似不同,但事实上,他所传递的始终是对人内心向善、向光一面的呼唤。他曾说:“文学可以表现恶,但它的精神内核必须是善;写恶的文字是站在恶的泥淖深渊里对人类生命本质的追问,对真理的追问,对美和温暖的渴求。任何一部伟大的文学作品,它的精神底蕴却一定是对人类命运的悲悯,对人类沉沦灵魂的救赎。”

王跃文经典作品系列。

20多年过去,《国画》等作品仍被读者所青睐,作为作者,王跃文期待越来越多的读者能发现这些作品的真正价值。一方面,生活和人性本身是复杂的,另一方面,正因为现实的复杂,才更需要有作家的现实题材创作,从现实生活里激扬风清气正的当代文明。

谈文学:表达情感,传递价值

在他创作出的不同时代、不同背景的故事里,动情的不只有他笔下那些活在一个个故事中的小人物,还有无数读者的灵魂也产生着共鸣。有读者表示《国画》这本书伴随着他从读书到工作,常读常新;有人评论说三读《大清相国》仍觉得“难以消受”,感叹作家笔下“人生厚重”;针对《家山》这类有着深厚乡土情怀的小说,曾有一位“90后”读者表示他从中读到了自己的文化来路,说他这代人就是传统的延续。

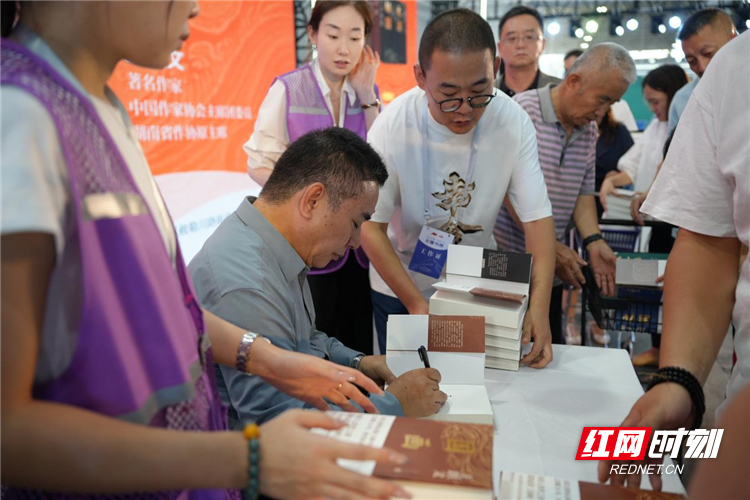

王跃文为读者签名。

王跃文自己曾说过:“人类自有文学以来,所有作家的一切努力,都在做两件事:表达情感,传递价值。”二三十年来,他用文字与读者不断进行着超越时空的对话,这条沉潜的现实主义之路见证了文学不熄的光亮。

从1999年那部描摹时代众生相的《国画》开始,王跃文就以他敏锐的洞察力和饱含温度的笔触,为我们展开了一幅幅波澜壮阔又细腻入微的“人间世相图”。他笔下的人物,构成了一幅生动的中国社会百态图景,他们深深扎根于这片土地,感受着最真实的喜怒哀乐、挣扎与坚守。从《梅次故事》《苍黄》到《大清相国》,再到深情回望故土的《家山》,王跃文始终在世俗的日常里挖掘人性的深度,在纷繁的世情中传递人间的暖意。“我写的是我们身边的故事,探讨的是我们共同面对的困惑与希望。”

来源:红网

作者:龙真 陈左忆 涂扬

编辑:向婉

本文为经济频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接:https://economy.rednet.cn/content/646942/63/15237363.html

时刻新闻

时刻新闻